感想/ V.アファナシエフ『ピアニストは語る』(後編)

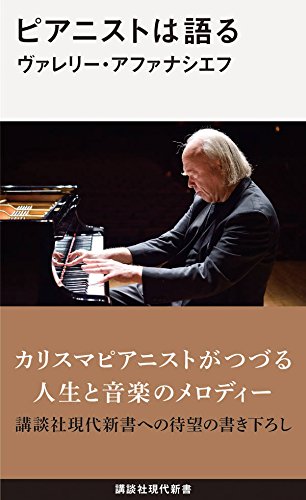

先日9月に発刊したロシア出身のピアニスト、ヴァレリー・アファナシエフのインタビュー集『ピアニストは語る』(講談社現代新書)の感想、前編では主に「ピアノとの向き合い方」について書かれた金言を抜粋した。

このインタビュー集、もう一つの柱はソ連時代の生い立ちだ。後編ではここについて感想を書き留めておく。

ソビエト連邦という国家がなくなったのは1991年。私が社会人になった年だ。なので、私が10代でクラシックピアノに夢中になっていた「第一次鍵盤うさぎ時代」はソ連が健在だった。スヴャトスラフ・リヒテルもエミール・ギレリスもタチアナ・ニコライエワも、ロシアというより「ソ連のピアニスト」という方が、私は今なおしっくりくる。

アファナシエフは、1972年にブリュッセルで行われたエリザベート王妃国際音楽コンクールで優勝した後、1974年ベルギーに西側に亡命、後、ベルギー国籍を取得した。東側から西側への亡命、人は自分の半生を美しく再編したい衝動に駆られるものだが、アファナシエフは素直で率直、時には辛辣だ。

彼は西側に大きな期待を持っていた。

ソルジェニーツィンはかつて、(中略)西では純粋にその人の才能だけで競い合うことができるというようなことを書いていました。これはまったくもって誤りですが、私はこのナンセンスを信じていました。私は、ただいい演奏をしさえすればすべてがうまく運ぶはずだと思っていました。

ところが、西側では「悲劇の亡命音楽家」という話題を商品にしたいメディア、音楽事業者と、演奏機会を得たいと思う亡命音楽家の間には共犯関係のようなものがあり、そんな姿勢に距離を置いていた彼は、認められるまでに時間がかかったという。

後書きで翻訳者が「ヨーロッパへ亡命した同時代の音楽家たちが、ソヴィエト時代の体験について虚実織り交ぜて語り、商業主義に乗っていくさまを、苦虫を噛みつぶしたような渋面で話していた」と述べている。

ただ、彼の正直なところは「そういったインタビューを受けていれば、数多くのコンサートやレコード会社との録音契約を結ぶことができただろう。大間違いだった。全部受けるべきだった」と述懐している点。彼の素直な人柄をうかがうことができる。

「西側は、果たして想像されていたような天国、すなわち理想的な場所だったのでしょうか?」というインタビュワーの問いに対してこのように語っている。

天国など、この世のどこにもあるはずがありません。ここは単なる煉獄です。天国に迎えられるようになるために浄化の苦しみを受けているのです。

また、ソ連時代の師であるエミール・ギレリスへの尊敬の念は、特別のものがあったようだ。

私が弾いているときによく彼は演奏を止めさせて、いまアドヴァイスしたことを私がじっくりと考える時間を作ってくれました。

聴くこと、耳を傾けることに集中しなければならない。逆に言えば、四六時中、鍵盤を触っていてはいけない。それが彼の教えの最も重要なことでした。

そのほか、少数の芸術家を育てていく、ソ連の音楽教育システムのメリットとデメリットについて、内実を交えて紹介されていて、とても興味深かった。

最後に「あなたにとってピアノとはどのような存在ですか?」という質問に対して、このように答えていた。

共犯者、友、幸運――あるいは不運――の道づれです。

https://www.kenbanusagi.com/22612.html

https://www.kenbanusagi.com/22612.html

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません